백제 금동대향로. 3. 명칭 및 역사적 배경

기 태 석

대전·기태석치과 원장

백제 3대 문화재 발굴이라면 무령왕릉 발굴, 금동대향로 발굴, 미륵사지 서탑 사리장엄구 발굴을 꼽는다. 2023년 9월부터 국립부여박물관에서는 금동대향로 발굴 30주년 특별전시회가 열렸고, 발굴팀은 현장에서 발굴 당시의 감격을 되새기는 제를 올렸다고 한다. 그들의 문화재 발굴에 대한 열정으로 금동대향로를 볼 수 있게 된 것에 무한한 감사를 드린다.

명칭 논란

이 발굴은 학계에 큰 충격을 안겨주면서 명칭을 결정하는 데도 많은 논란이 되었다. 초기에는 도교와 불교의 사상이 깃들어 있다고 ‘용봉봉래산향로’로 불렸는데 이는 향로 윗부분을 도교의 신선 세계인 봉래산으로 본 것으로 도교식 명칭이었다. 이에 불교계는 절터에서 발견되었고 3단의 연꽃무늬나 산봉우리는 불교의 수미산을 나타낸다며 ‘수미산향로’라고 부르자고 주장하였다. 특히 불교계는 국립중앙박물관이 이 향로를 도교의 유물이라고 하면서 불교의 영향력을 애써 부인하려 한다며 불쾌감을 표시해 왔다. 또한 중국 학계는 향로 윗부분의 새가 봉황이 아닌 천계이며 금마산에서 건국한 백제 유물이라는 의미로 ‘금동천계금마산향로’란 명칭을 제안하기도 했다. 그러나 이러한 논란에 대해 국립중앙박물관에서는 임시 명칭이었던 ‘백제 금동대향로’를 그대로 정식 명칭으로 사용하기로 결론 내렸다.

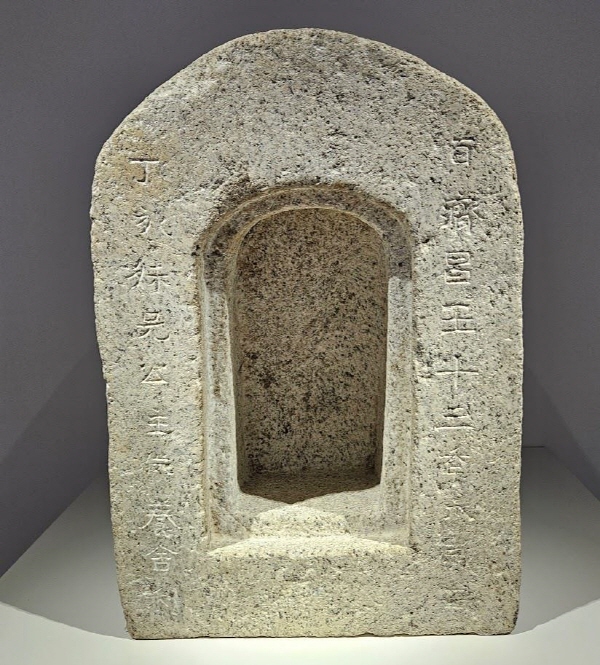

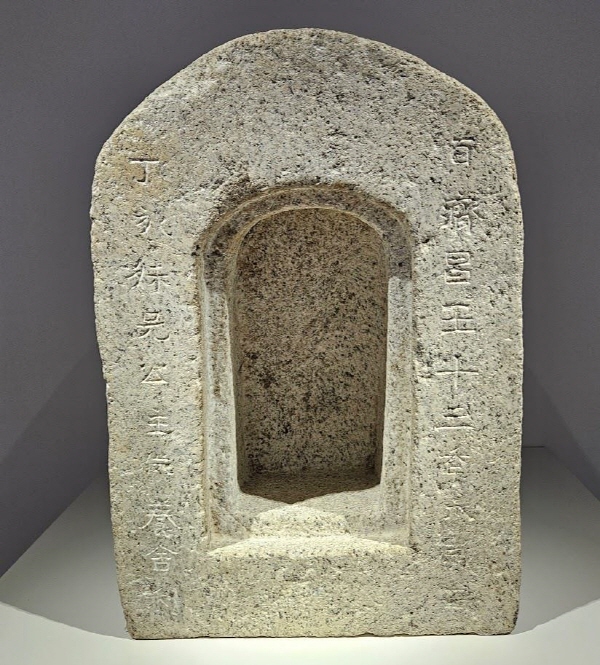

천년을 버틴 관산성 원혼

이 향로는 무려 천 년을 넘는 세월 동안 땅속에 묻혔음에도 진흙에 잠겨 산소가 차단된 덕에 원형을 그대로 보존될 수 있었다. 이후 추가 발굴조사로 금동대향로가 발굴된 곳이 사찰 내에 있던 대장간 자리였고. 능산리사지(목탑지)에서 발굴된‘부여 능산리사지 석조사리감’에서 명문이 발견됨으로써 해당 사찰은 위덕왕(창왕)이 자신 때문에 관산성 전투에서 죽었다고 생각한 아버지 성왕의 명복을 빌고자 왕실에서 세운 사찰로 밝혀졌다.

|

| 부여 능산리사지 석조사리감(국보) |

중국을 뛰어넘는 백제의 예술성

전문가의 보험 추정액이 최소 300억 원이나 될 정도로 예술적 가치가 뛰어나고 국내 금속 공예품 가운데 가장 빼어난 기술로 만들어진 금동대향로의 세련미와 다양성은 60cm를 넘는 크기부터 중국의 모든 박산로를 압도한다. 처음에는 중국 사학자들은 조형성이 워낙 뛰어나서 중국에서 제작한 것으로 추정하기도 했다. 그 이유는 금동대향로의 원형이 중국의 박산로인데 우리나라에서는 박산로 계열 향로가 제작된 적이 없었고, 완성품 같은 훌륭한 작품이 갑자기 나타나자, 중국에서 수입된 것이라고 추정했던 것이다. 이후 이 터가 향로를 제작했던 대장간 터로 밝혀지자, 중국의 학자들도 백제의 제작을 인정하게 되었다고 한다.

|

| 중국 박산로 (네이버 사진) |

|

| 백제 금동대향로 |

이처럼 조형적으로는 뛰어났지만 의외로 허술한 부분도 있었다. 다리 부분은 용이 승천하는 모습인데 균형이 맞지 않아 팔메트(길고 가느다란 잎사귀 모양을 본떠 부채꼴로 꽃잎을 새긴 무늬) 문양을 따로 주조하여 붙였는데, 이 문양이 같은 능산리사지에서 출토된 금동광배편의 팔메트 문양과 같았기 때문에 제작지가 백제라는 주장에 힘을 실어 주었다.

|

| 금동대향로 다리 부분 팔메트 문양 |

|

| 능산리사지 출토 금동광배편의 팔메트 문양(네이버 사진) |

Powered by Newsbuilder

Powered by Newsbuilder